分子雲の中での星団形成(ver.2)

星は「分子雲」と呼ばれるほぼ水素分子から成る低温のガス雲の中で誕生します。このとき、多くの星が同時に生まれ星団が形成されると考えられています。星団が作られる過程で生まれた大質量星は、周囲の分子雲を電離し、電離領域と呼ばれる高温ガスの領域を作ります。星団形成が進み、大質量星の数が増えてくると、星団内の全ての分子雲は電離によって吹き飛ばされ、最後に互いの重力で束縛された星だけが残ります。これが、星団と呼ばれる天体です。

この映像は、重力によって潰れていく分子雲の流体計算、その中で生まれた星が分子雲や他の星からの重力を受けて運動する軌道の計算を合わせて行うことで、星団が形成される過程をシミュレーションで描きだしたものです。

シーン解説

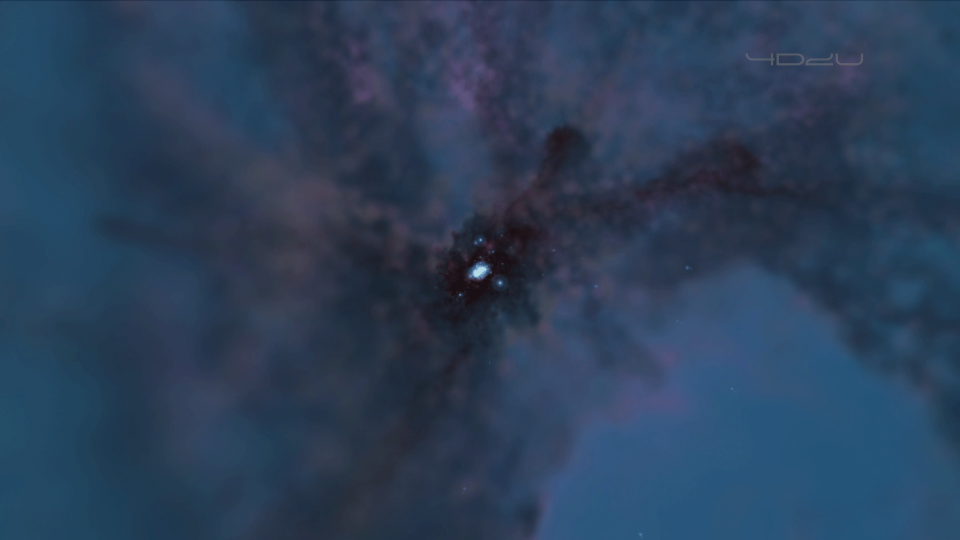

分子雲の中にある密度のむらは、自らの重力で周りのガスを引き寄せながら、少しずつ大きくなっていきます。

分子雲が集まり密度が高くなった場所で星が生まれます。大質量星が生まれると、光の放射によって周囲のガスを温めます(右下の白くぼんやり光っている部分)。このとき、生まれたての星々はまだ分子雲の中に埋もれています。

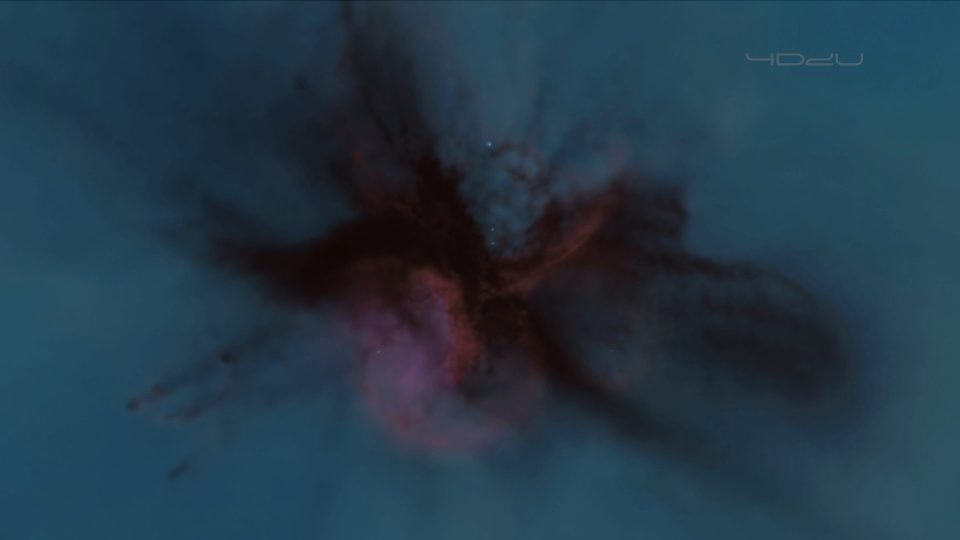

星形成が進み複数の星が生まれると、重力によって強く散乱された星は、分子雲の濃い部分から薄い外側へと飛ばされてきます。飛ばされた大質量星は、薄い分子雲を電離し、高温のガスで満たされた電離領域(赤色)ができます。

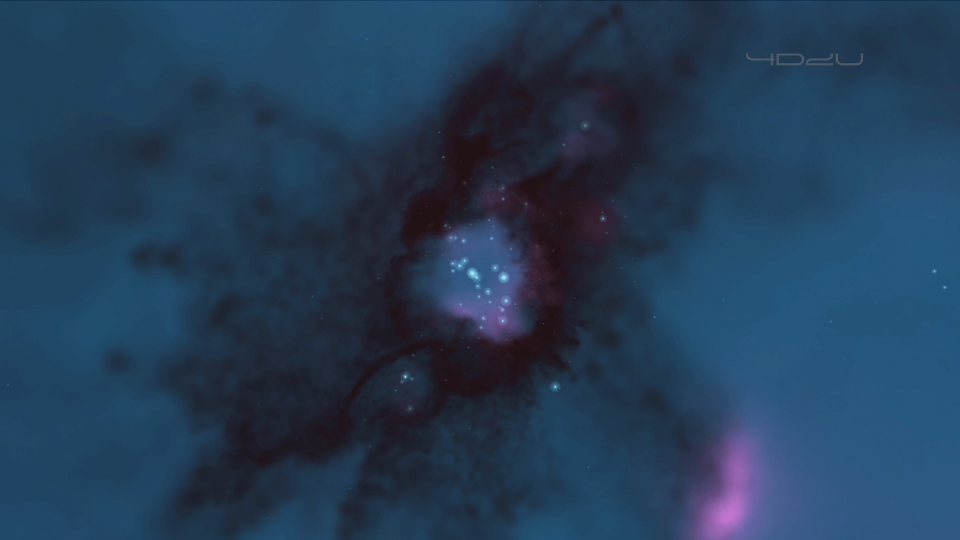

ここで時間をとめて、形成されている星団に近づいて見てみましょう。

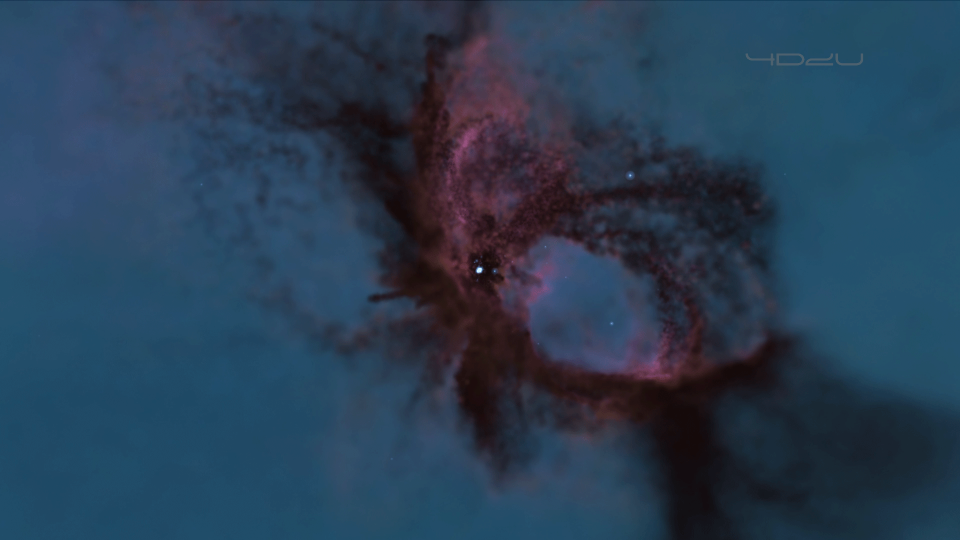

まだ分子雲に半分埋もれている星団の中心部では、分子雲は電離され、穴が開いているように見えます。穴の周囲の分子雲では、星形成が続いています。オリオン大星雲とその中にある星団は、この状態にあると考えられます。

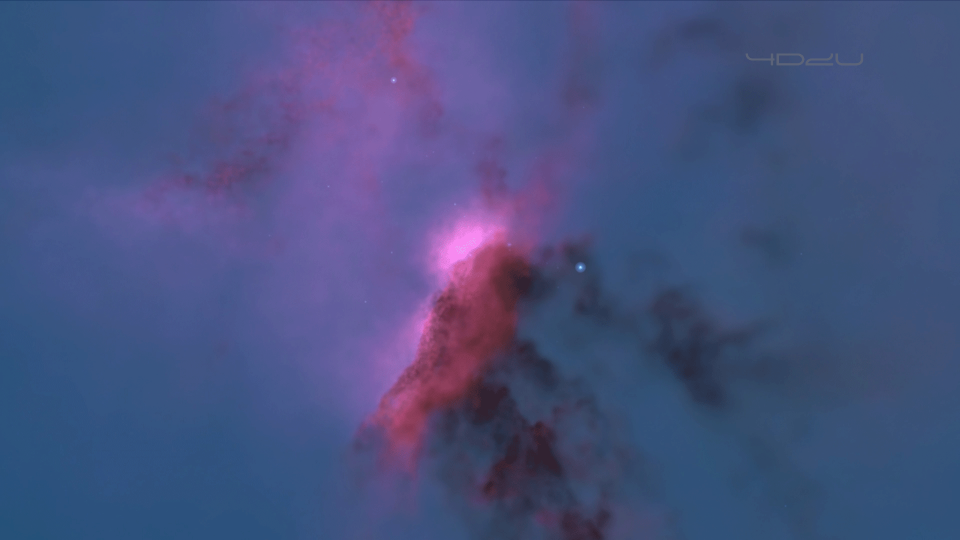

ここでまた時間を進めます。できかけの星団の中では、重力によって束縛された星が動き回っています。複数の星が接近すると、互いの重力によって運動が加速され、星団の外側へ星が飛んでいくこともあります。

星形成が進むにつれて、低温の分子雲(黒色)よりも、電離された高温のガス(赤色)の方が多くなってきます。

最後に、星団の中の分子雲が全て電離されて失われ、重力で束縛された星だけが残されます。これが、プレアデス星団のような散開星団です。

数値計算詳細

| 計算目的 | オリオン大星雲のような形成途中の散開星団の理解、散開星団形成過程の解明 |

| 計算モデル | N体/SPHシミュレーション、星形成、放射冷却、大質量星からの放射による加熱 |

| 計算に使用した粒子数 | ガス:2×106粒子 星:最大約104粒子 |

| 使用した計算機 | Cray XC50「アテルイⅡ」 |

| 現象の時間スケール | 約1000万年 |

| 現象の空間スケール | 約10 pc(32.6光年) |

| 数値計算を行った人 | 藤井通子(東京大学) |

| 参考 | SIRIUS Project – IV. The formation history of the Orion Nebula Cluster driven by clump mergers SIRIUS Project – V. Formation of off-centre ionized bubbles associated with Orion Nebula Cluster |

映像化詳細

このシミュレーションは、星をあらわす粒子、ガスをあらわす粒子の2種類の粒子の運動を解いているものです。ver.1の映像では、明るい星に内部から照らされているように映像表現を行いました。しかし、映像では明るい星に照らされる前から、暗黒星雲の分布を見ることができました。実際の暗黒星雲は、内部で形成された非常に明るい星の光に照らされるといったことがなければ、可視光では背後の光を遮る黒いシルエットとして見ることができるだけです。そうした状態の雰囲気に合わせるために、背景を明るくして黒く星雲のシルエットを見ることのできる映像として ver.2 を作成しています。背景の色そのものには意味はなく、ガスの雲が映えるように着色をしています。最終的にガスが晴れる際には背景色を黒に戻し、形成された星団が宇宙空間に浮かんでいるように見えるようにしています。

この映像は平面状の映像のみで、ドーム用やVR用の映像はありません。