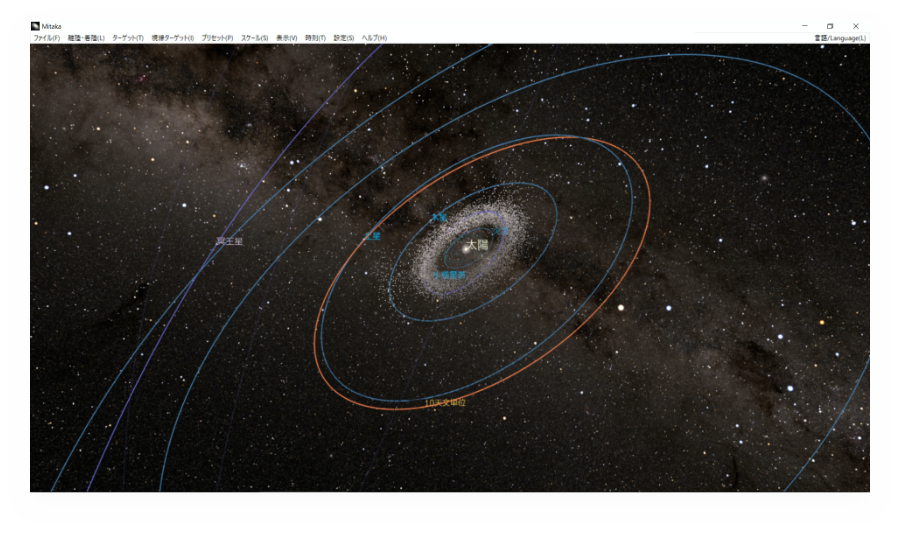

4次元デジタル宇宙ビューワー“Mitaka”

Mitakaは最新の観測データや理論モデルを用いて、太陽系から天の川銀河、大規模構造といった、宇宙の階層構造をリアルタイムに可視化するソフトウェアです。地球から飛び立ち、観測されている宇宙の果てまでを自由に移動して、天体の運動や構造を観察することができます。

Mitaka は、国立天文台4次元デジタル宇宙プロジェクトで開発している、天文学の様々な観測データや理論的モデルを見るためのソフトウェアです。地球から宇宙の大規模構造までを自由に移動して、宇宙の様々な構造や天体の位置を見ることができます。

独立行政法人科学技術振興機構 計算科学技術活用型特定研究開発推進事業(ACT-JST)「4次元デジタル宇宙データの構築とその応用」(2001年 – 2004年)、および、文部科学省科学技術振興調整費 産学官共同研究の効果的な推進プログラムにおける実施課題「4次元デジタル宇宙映像配給システムの構築」(2004年 – 2007年)の成果物です。現在も開発者により開発が続けられています。

このソフトウェアは2003年6月の4次元デジタル宇宙シアター一般公開から、上映用のソフトウェアとして使われてきました。2007年からは、国立天文台の敷地内に完成した立体ドームシアターでの上映に使用され、2015年4月からは、リニューアルした新システムのドームシアターで使用されています(詳しくはこちらをご覧ください)。

基本的には、国立天文台の立体視シアターの上映用ソフトウェアとして開発していますが、1台のPCでも動くように設計されていますので、個人のPCなどで楽しんでいただくこともできます。

動作環境

| OS | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP※ |

|---|---|

| CPU | Pentium4 1.8GHz(相当)以上 |

| 使用可能なメインメモリ | 512MB以上 |

| グラフィックカード | GeForce 3(相当)以上 |

| ディスプレイ解像度 | 1024×768ピクセル以上 |

| ハードディスクに必要な空き容量 | 500MB 以上 |

※上記はあくまで目安であり、条件を満たしていても快適に操作できない場合があります。

※地形データや高解像度の天の川データを使用する場合は、上記に加えてその分のメモリとハードディスクの空き容量が必要になります。

※32ビット版WindowsおよびWindowsXPでは実行ファイルはmitaka32_VC.exeを使用してください。

※モバイルノートPCでも、テクスチャの解像度を落とすなど設定ファイルを適切に書き換えることである程度の速度での動作は可能です。

| OS | Windows 7 Professional (64Bit) |

|---|---|

| CPU | Intel Xeon E5-1650v2 3.5GHz |

| メインメモリ | 16GB |

| グラフィックカード | NVIDIA Quadro K5000 |

| ディスプレイ解像度 | 1920×1200ピクセル |

Mitaka Videos by Users

Mitakaを使って宇宙を楽しむ動画が、様々なユーザーのみなさんによって続々と公開されています。このような動画をご紹介するページを作りました。

最終更新日:2020/8/14